日本では、食品に残留する農薬の基準を規定していますが、我が国の基準はポジティブリスト制と呼ばれています。

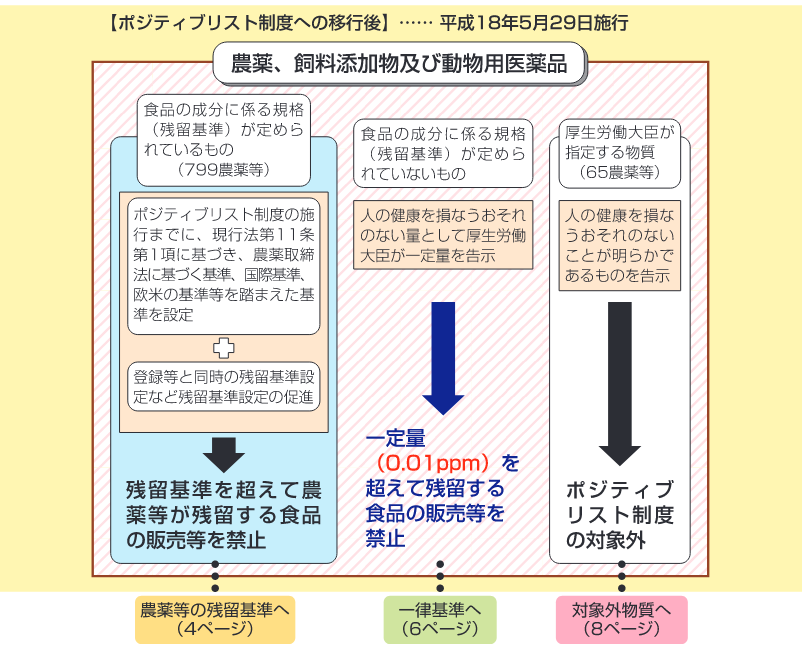

ポジティブリストとは、大まかにいうと、使用可能な農薬の基準を決めることにより、その他は使用禁止、禁止農薬が食品に残留する限界は一律に0.01ppmとするという考え方です。

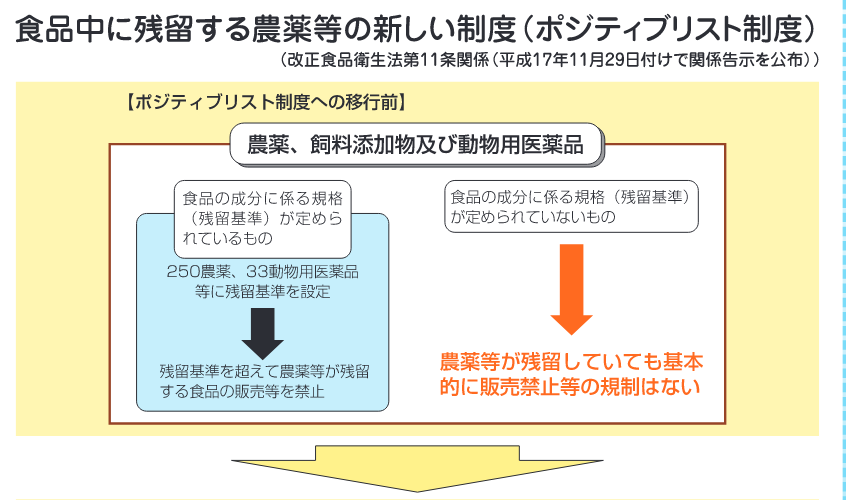

平成15年以前はネガティブリスト制を採用

平成15年以前はネガィブリスト制度を採用それていました。法律の根拠としては食品衛生法、農薬取締法などですが、従前は、規制対象となる農薬のみを規制していたのです。

つまり、改正前の食晶衛生法の規制では、 残留基準が設定されていない農薬等が食品から検出されても、 その食品の販売、輸入を禁止するなどの措置は法的にはできませんでした。

そこで、法改正を行い一律にすべての農薬を規制しようとしたのがポジティブリスト制度で、主要国ではポジティブリスト制度を取っている国が多数を占めています。

ポジティブリスト制度

残留農薬等に関する新しい制度(ポジティブリスト制度)では、 原則、 すべての農薬等について、 残留基準(一律基準を含む)を設定し、 基準を超えて食品中に残留する場合、 その食品の販売等の禁止を行うとととしたものです。

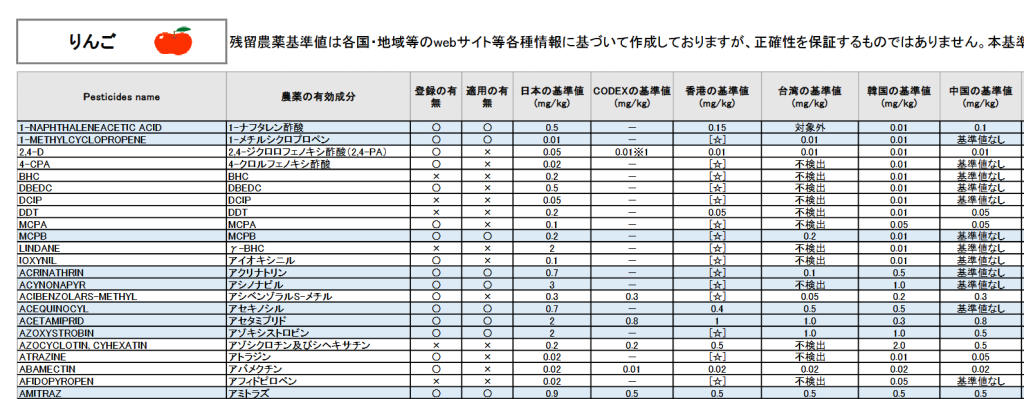

具体的には、主要な農薬(日本国内で使用承認される農薬)については個別の基準を設定し、個別の食品、農薬ごとに基準値(残留基準、仕様基準)が設定されています。

そして、それ以外の農薬や化学物質については、規制をしないのではなく、一律基準(0.01ppm)ですべて規制するということになりました。

これは平成15年の食品衛生法改正により実現されています。

残留基準のある物質

令和2年現在760品目の農薬、化学薬品について基準値が設定されています。

ポジティブリスト制度導入後に新規に残留基準を設定した農薬等(100品目)も含めると、残留基準が設定されている農薬等は合計で760品目あり、現在も食品安全委員会で審議されている物質もあります。

残留基準のない農薬や化学物質(主に海外で使用されている農薬など)

一律に0.01ppmとしています。※n/d=0(検出限界)ではありませんが、限りなく検出限界にちかい0.01ppmを上限として一律に規制しています。

しかし、近年、こうした海外で使用されている農薬などは、基準値が制定される傾向にあり、また、国内基準についても緩和されつつあります。

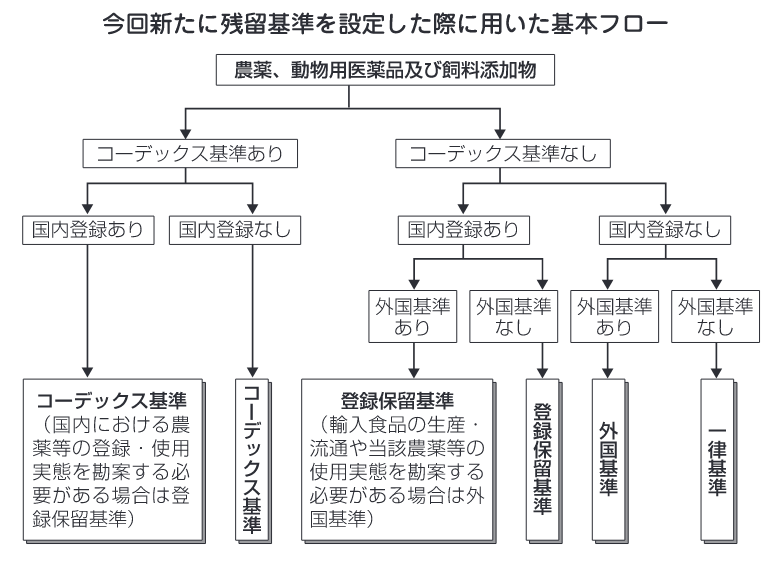

コーデックス(CODEX=国際食品委員会)の基準があるものはコーデックス基準に当てはめる場合が多くなっています。しかし、コーデックスは国際的な基準で、多くの農薬を網羅しているものの、基準は甘めです。

これは、そもそも、コーデックス基準は、汚染されている食品は1/10程度と想定して設定されているためで、ポジティブリスト制度の導入時には、国内基準はコーデックスよりも低く設定することが望ましいとされていました。

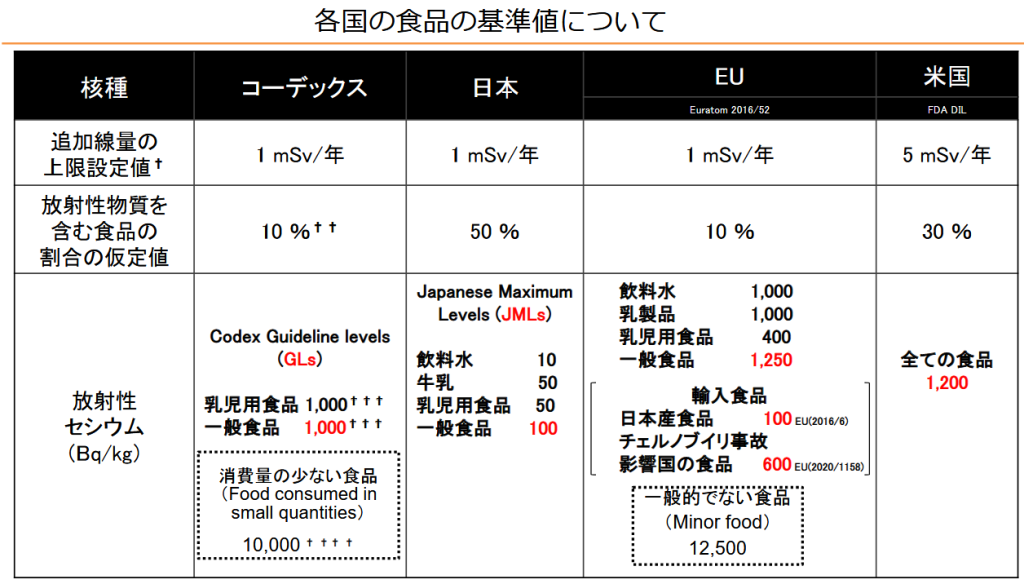

以下は、放射性物質であるセシウムの基準の例ですが、コーデックスは食品中に1/10はセシウムが含まれるとして、1000ベクレルという基準になっていますが、

日本の食品は50%の割合でセシウムが含まれるとして、基準を100ベクレルに設定しています。

※セシウムの国内基準はコーデックスの1/10なのですが、それ以外の農薬などは、かなり甘めに設定されていて、近隣のアジア諸国の基準と比べても大幅に緩和されていると言える項目も多くあります。

例えば、有名なグリホサートの基準ですが、日本は国際的にも高めに設定されています。以下玉ねぎの項目です。

| たまねぎの基準 | 日本 | 台湾 | 香港 | 韓国 | 中国 | 米国 | オーストラリア | NZ | EU |

| グリホサート | 0.2mg/kg | 不検出(健主査連れたら流通できません) | 0.2 | 0.01 | 基準値無し | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |

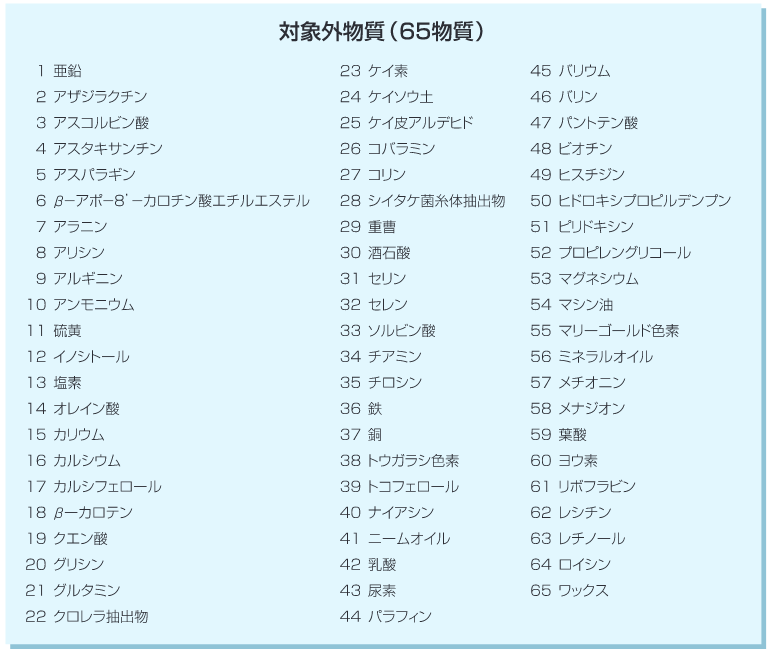

安全と認められる物質は規制の対象外

以下のように安全性の高い物質については、規制を受けません。以下がその物質のリストですが、例えば3のアスコルビン酸(ビタミンcのことです)などは対象外となります。※食品表示義務はあります。

農薬規制の問題点

日本の残留農薬規制については、当初は国際基準(codex)に基づいて基準が設定されていました。しかし、近年、基準が緩和され。世界的に見ても残留基準がかなり緩和されているように見えます。

様々な説がありますが、事実として、中国に輸出できないほど高い残留農薬の使用基準が設定されている品目もありますので「日本の食品は安全」という神話は、少なくとも残留農薬の世界では失われつつあります。

これは、何らかの意図があると言わざるを得ませんが、農業者のみならず、購入する消費者の知識が高まることが最も重要だと考えられます。

※日本の残留農薬についての記事はこちらをご覧ください。

コメント

[…] 残留農薬|ポジティブリスト制とは?日本では、食品に残留する農薬の基準を規定していますが、我が国の基準はポジティブリスト制と呼ばれています。ポジティブリストとは、大まか […]